Foto: Yvonne Kavermann

Digitale Zukunft für die Grüne Branche: Über die Forschungsprojekte zu Green BIM

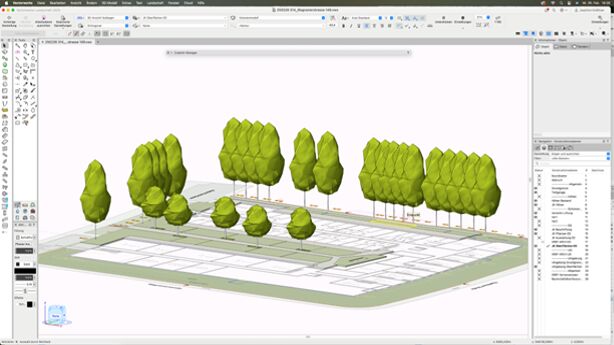

Begrünte Dächer, lebendige Fassaden und klimaaktive Freiräume sind zentrale Bestandteile nachhaltiger Städte – doch in digitalen Planungsprozessen werden sie bisher kaum berücksichtigt. Die aufeinander aufbauenden Forschungsprojekte Green BIM, Green BIM 2 und Green BIM 3 entwickeln praxisnahe Standards und Werkzeuge, um Stadt- und Gebäudebegrünungen professionell in BIM-Prozesse zu integrieren.

Während Building Information Modeling (BIM) in Architektur und Ingenieurwesen Standard ist, bleiben die Potenziale in der Landschaftsarchitektur bislang weitgehend ungenutzt. Gründe liegen in der Struktur der Branche: kleine Planungsbüros, begrenzte Budgets, fehlende Standards und mangelndes BIM-Know-How. Insbesondere Begrünungsmaßnahmen, ökologische Kennwerte oder Anforderungen der Pflege werden in aktuellen BIM-Prozessen noch unzureichend berücksichtigt. Die Green-BIM-Forschungsreihe hat die entwickelten Standards anhand mehrerer realer Planungen erprobt.

Der erste Abschnitt trug den Titel Green BIM – Bauwerksbegrünung als Teil BIM-basierter Planung und Pflege (2019-2022). Grundlage war die Entwicklung von Anforderungen an eine BIM-basierte Planung von Gebäudebegrünungen über den gesamten Lebenszyklus. Daraus entwickelte man eine Green BIM-IFC-Datenstruktur mit Attributen zu Nährstoffbedarf, Wuchsverhalten und Pflegebedarf.

Green BIM 2 – Green Information Modeling and Operation: Transformation der Grünen Branche durch Digitalisierung (2023-2025) erweiterte die Ansätze auf horizontale Freiraumplanung und ergänzte die Green BIM-IFC Datenstruktur um Attribute zu Ausschreibung, Facility-Management, ESG und GIS-Schnittstellen.

Aktuell läuft Green BIM 3 – Werkzeuge für standardisierte Daten zur Integration von BIM und digitalen Zwillingen einschließlich Ökosystemleistungen (2025-2027). Die Forscher*innen entwickeln ein webbasiertes Tool mit BIM-Viewer und Datenbank für dynamische Baummodelle, CO₂-Bilanzierungen und ökologische Kennwerte. Besonders wichtig für Mikroklima-Simulationen und Lebenszyklusanalysen sind Daten zum „lebendigen Baustoff“ Pflanze – also zu Wachstum und Ökosystemleistungen.

Die Projekte werden von der Österreichischen Forschungsgesellschaft (FFG) gefördert. Projektpartner sind AEE INTEC, buildingSMART Österreich, Ralf Dopheide, FCP Fritsch, Chiari & Partner, grünplan, Henning Larsen Architects, Kräftner Landschaftsarchitektur, Neuland Garten & Landschaftsbau, Rajek Barosch, Topio, TU Graz, Universität für Bodenkultur Wien und Verein zur Förderung der Grünen Baukultur, der sich im Zuge des ersten Green-BIM-Projekts gründete.

Dieser Text basiert auf einem redaktionellen Beitrag von BauNetz Wissen.